仕事

2020.09.15

能作克治さん(株式会社能作 代表取締役社長), 能作千春さん(同 専務取締役)〈インタビュー〉

地元の人が自慢できる「ものづくり」を通して、地域に貢献したい

富山県高岡市の伝統的な鋳物産業をリードする株式会社能作。社長の能作克治さんはテレビ番組『カンブリア宮殿』にも出演し、一躍注目の的に。仏具や花器などに使われていた金属製品を、テーブルウェアやインテリア雑貨の領域にまで広げ、さらに医療機器などの新しい分野も開拓。東京・日本橋三越やコレド室町テラスなどに直営店を構え、海外進出も積極的に行っています。高岡市にある社屋にお邪魔して、下請けの鋳物工場だった能作が、自社製品を作ってブランド化するまでの道のりや、地元高岡への想いについて、能作克治代表取締役社長とご息女で専務取締役の能作千春さんにうかがいました。

株式会社能作は1916年に富山県高岡市で創業した鋳物メーカーだ。「鋳物」とは、熱で溶かした金属の材料を型に流し込み、冷えて固まった後に型から取り出してできる金属製品のこと。高岡市で作られる銅器は高岡銅器と言われ、鋳物産業は高岡市で400年の歴史を持つ伝統産業だが、1984年に現代表取締役社長、能作克治さんが有限会社ノーサク(2002年、社長就任時に株式会社能作へ改組)に入社した頃は、不景気による廃業が相次いでいた。

当時はバブル経済の真っ最中で、鋳物職人の仕事は過酷で薄給、3K職場(きつい、危険、汚い)の典型と言われ、軽んじられる仕事に去っていく職人も少なくなかった。能作社長自身も18年間、鋳物職人として汗まみれで働き、働き過ぎて下血し、死にかけたこともあった。職場見学に来た地元の親子に「勉強しなかったらあのおじさんみたいになるわよ」と心無いことを言われ、悔しさに震えた。

そんな環境の中、「鋳物職人の地位を取り戻す」そして、「地元の人の意識を変える」という能作社長の強い決意のもと、丁寧に積み上げてきた技術、少量多品種生産や世界初の錫(すず)100%製品への挑戦など、革新的な経営プランが実り、1984年には10人も満たない従業員数であったのが、現在では160人の規模にまで成長。2017年に建てられた美しい社屋は2019年のグッドデザイン賞を受賞。見学者も年々増え、月間来場者数は1万人を突破。今や高岡市の産業観光の一大スポットとして人気を博している。

販売員のアドバイスで売り上げ100倍。錫100%の食器開発へ

錫100%のビアカップ

錫100%のビアカップ

――能作さんといえば、錫100%の食器というイメージですが、もともとは錫ではなく青銅や真鍮の製品を作られていたんですよね。そこから、錫100%の商品開発に至るまでのことを教えてください。

能作克治社長(以下、社長):僕が義父の経営する有限会社ノーサクに入社して、自分自身が鋳物職人として経験を積んでいた頃は仏具、花器や茶道具が中心でした。あまり生活に密着した製品ではなかったのですが、職人として技術力がどんどん上がってきて、うちの技術をもっと世の中に知っていただきたいという思いが高まってきたんです。

下請けの鋳物メーカーだから、問屋からの発注を受けて作るんだけど、自分で作った物が問屋さんから先、どこで売られているのか、着色師さんがどんな色をつけたかも分からない、エンドユーザーの顔がまったく見えない、そういう世界で仕事をしていました。

そのうち技術を売る立場として、お客さんの顔が見たいという思いがだんだん膨らんできて、機会があれば自社商品の開発をしたいと考えていました。でもうちはエンドユーザーとの接点が何もありません。そんなとき、たまたま東京で展示会をやらないかって話があったんですよ。多少のリスクはありましたが1年間出展してみました。そうしたら、そこで大きな出来事が2つあったんです。

1つ目は東京のセレクトショップから、僕が作った真鍮のハンドベルを扱いたいという話がきて、お店にハンドベルを置いてもらえるようになったことです。でも全然売れなかった。なんで売れないんやろうって考えたら、日本では生活の中でハンドベルを使う習慣がないじゃないですか。そのときに、お店のスタッフから「スタイリッシュで音が綺麗だから風鈴にしたらどうですか」って言われたんです。

大ブレイクのきっかけとなった能作の風鈴。今ではたくさんの種類がある

大ブレイクのきっかけとなった能作の風鈴。今ではたくさんの種類がある

うちは技術屋なんで、すぐに風鈴を作って持っていったら、今度はすごく売れたんです。ハンドベルは3カ月で30個しか売れなかったのに、風鈴は3カ月で3000個売れた。100倍です。そのとき以来、うちはお客さんとの接点がないから、ユーザーに近い実際の店舗で販売している人の声を活かした開発をしようと、店舗に足しげく通って製品開発を始めました。

その流れの中で、錫を扱い始めたのが2つ目。あるとき、お店の方に食器はできませんかって言われたんです。僕の頭には高岡銅器しかなかったので、保健所に電話したら、銅が入った食器は食品衛生法上、使えないと言われたんです。

銅がダメでも、うちの技術があれば、他の金属で食器が作れるじゃないかと。当然ステンレスはあったんですけど、ステンレスはすごく高価な上に、加工も大変なんですね。その点、錫は融点が231.9℃なんです。鉄は1,538℃、銅は1,085℃と比べると、だいぶ低い温度です。ラーメン鍋に錫の材料を入れて溶かせばいい。錫やったらうちでできるんじゃないか。錫100%の製品は世界中誰もやってなかったので、これだ!って。ただ錫の弱点は、やわらか過ぎて加工がしにくいところなんですね。ですので、あまり加工しなくて済む、製品に近い物を鋳造してしまえば加工しなくていいだろうって、鋳砂(いずな)の跡がついたままの、砂肌の製品を作り始めました。

鍋で溶かす錫

鍋で溶かす錫

錫の製品は砂型で鋳造する

錫の製品は砂型で鋳造する

――錫食器独特の少しざらっとした鋳肌ですね。研磨は一切できないのでしょうか。

社長:できないんです。普通の研磨をしてもすぐに目詰まりして駄目になってしまう。研磨剤が逆に減っていくんです。

――錫製品の開発は長くかかったんですか。

社長:半年ぐらいです。最初は職人たちからやわらかくて鋳造できないって言われてたんですよ。ほんまにできないんかと、自分でいろいろやってみたらできることが分かった。だから何が一番大変かって、職人たちの意識を変えるのが一番大変でした。

普通の鋳物は固いので乱雑に扱っても大丈夫なんだけど、錫はそうはいかない。粘土と同じような感じなんです。削る時もぐにゃっと曲がってしまうし、扱いがすごく難しい。だからこんなやわらかいものできんわって言うんですよ。その意識から変えないといけなかった。僕は現場で職人をやっていたから実際にやって見せることができる。ほらできるやんって、僕がやって見せれば誰も反対できないでしょ。

当時の職人の平均年齢は五十代で職人気質、みんな頭が固かった。もっと錫みたいにやわらかく考えてよって(笑)。よく逆転の発想って言われるのが、加工できないなら加工をせずに製品にしてしまえってことと、やわらかいなら曲げて使う商品を作るという発想ですね。

「ものづくり大賞」受賞。シリコーン鋳造で技術革新

――KAGOという曲がる器はその代表的な作品ですね。

社長:そう。KAGOが爆発的に売れ始めたのと、東京の日本橋三越に直営店舗を構えたのが同じ時期だったんですけど、KAGOなんて普通にデパートに置いていても全然売れないんです。日本橋三越に出店して、そこは直営店舗なのでうちの社員がいるわけじゃないですか。お客さんの前で実際にKAGOを曲げて使う様子を見せたら、それでどかーんと火がつきました。日本橋三越ですからメディアの方もたくさんいらっしゃるんですよ。それで日本橋三越から情報発信がされていった。そういう意味では直営店を持つというのは大きかったですね。言葉でしっかり伝えること、そういう売り方ができたことがよかった。

KAGOは3年前にニューヨーク近代美術館MoMAデザインショップでも扱いたいって連絡が来たんです。最初の1年で千枚程度は注文が来ました。不思議に思って、何か記念品で配ったりしているんですか?って聞いたら、特にそんなことはなくて、お客さんが普通に買っていくって言うんです。それで海外でも売れるって実感しました。

直営店に置いて大ブレイクしたKAGOたち

直営店に置いて大ブレイクしたKAGOたち

――KAGOのデザイナーの方は仙台出身の方だとテレビで拝見しました。

社長:はい。小野里奈さんというデザイナーで、仙台の七夕飾りをモチーフにデザインした作品です。富山はデザイン立県で、若いデザイナーを集めてワークショップをよくやるんです。この作品との出合いは、県からの電話でした。錫を使ったアイテムでいいデザインがあるんだけど、安定した鋳造が難しいので能作さんに見て欲しい、と連絡が来たんですね。

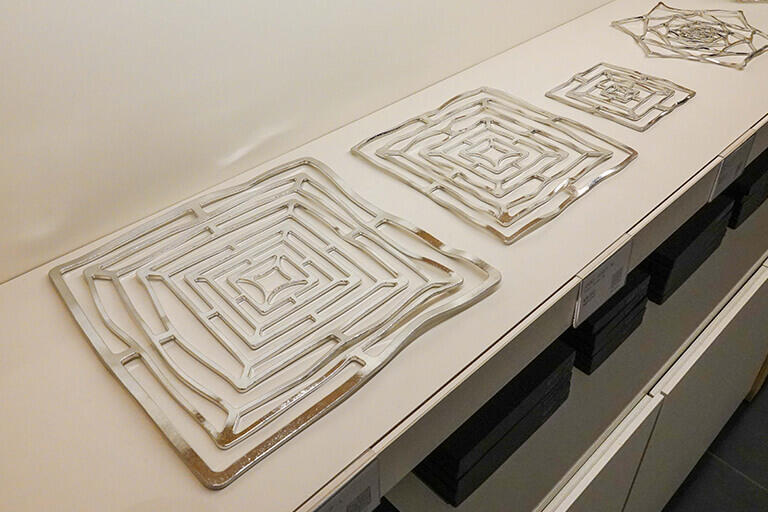

錫が中心に流れるまでに固まってしまうと失敗してしまう難しいデザイン

錫が中心に流れるまでに固まってしまうと失敗してしまう難しいデザイン

これは鋳造型の横から金属を流し込んで、中心まで流れ込まないと形にならないんです。鋳物をやってる人が見ると、これはプレスですかっていうくらい、鋳造ではできないと思うようなデザインです。でもうちならできますよって鋳造して、製品として販売することになった。

ただ、今は砂型を使った鋳造とは違う方法、シリコーン鋳造っていうシリコーンに錫を流し込む鋳造をやっています。これは、弊社が編み出した技術で「ものづくり大賞」をもらいました。今はその製法による製品が全体の6割ぐらいになってきています。

シリコーン鋳造の様子。シリコーンの採用により細かなデザインや形も鋳造できるようになった

シリコーン鋳造の様子。シリコーンの採用により細かなデザインや形も鋳造できるようになった

――シリコーンによる鋳造ですか。それは従来の製法を革新したということでしょうか。

社長:メーカーは技術開発していかないと生産が追いつかないんですよ。お客さんからの注文がどんどん増えてきたときに、半年待ってくれ、1年待ってくれって、そんなことを言ってたらどんなに経っても、同じ売り上げしか確保できないですよね。だから、今はもう国内の注文であれば、2カ月で何千個という注文にも応えられるようになりました。

――シリコーン鋳造することで、製作のスピードアップが実現し、製品の幅も出てきたということなのですね。

社長:はい。新型コロナウィルスの流行で世の中がどう変わるかも分からないし、これからは同じことを続けていても縮小してくだけです。今新しくチャレンジしているのは医療分野で、医療機器の製造販売免許も取って、能作ブランドの医療機器を出しています。単純な話なんですけど、ものづくりの価値って、どれだけの人を幸せにできるかっていうことじゃないでしょうか。能作の製品は人に潤いを与えるものですが、医療機器はその究極じゃないですか。痛みを除く、人を助ける。これは大事だなと思います。錫は抗菌性や熱伝導率が優れていますので、新しい分野にチャレンジできると思っています。

医療機器「へバーデン リング」。テーピング等の代わりとして指の第一関節を固定するリング。錫の曲がる特性を活かして、指の太さや変形に合わせて調整することが可能(photo/NOUSAKU)

医療機器「へバーデン リング」。テーピング等の代わりとして指の第一関節を固定するリング。錫の曲がる特性を活かして、指の太さや変形に合わせて調整することが可能(photo/NOUSAKU)

医療機器「スズ開創手形板」。手の手術に使う手術台。手術あるいは処置が必要な部位を固定できるので、手術が行いやすくなる

医療機器「スズ開創手形板」。手の手術に使う手術台。手術あるいは処置が必要な部位を固定できるので、手術が行いやすくなる

一番売り上げが大きいのはダントツで富山

――千春さんはどういった仕事をされているんでしょうか。

能作千春さん(以下、千春さん):産業観光の立ち上げや、能作のサービスを中心に見ています。産業観光で弊社にお客さまが1カ月に1万人、年間で12万人以上来られるようになってから、いろんな新しい取り組みをしたくなってきて、最近は旅行業の資格も取得して、ツアーや旅行会社のような仕事もどんどんやらせていただいています。結婚10年目を祝う「錫婚式」もプロデュースしています。

――正式にそういう挙式があるのでしょうか。

千春さん:結婚10年目の記念日挙式ですね。金婚式や銀婚式ってありますよね。それと同じで結婚10年目を錫婚式またはアルミニウム婚式と言います。最近はウェディング業界全体が縮小傾向にあるので、ブライダルファッションデザイナーの桂由美さんからも記念日婚を盛り上げたいとお話があり、ここにもお見えになったんですよ。

能作の敷地内にある能作の人気風鈴を模した鐘。錫婚式の時にはご家族でこの鐘を鳴らす

能作の敷地内にある能作の人気風鈴を模した鐘。錫婚式の時にはご家族でこの鐘を鳴らす

――最近、千春さんのアイデアで地元の子どもたちに「チョコレートキット」を配ったと聞きました。

千春さん:コロナ禍で見学者の受け入れが難しくなって、近隣の子どもたちも見学や体験に来られなくなってしまったんですね。そこで観光担当のスタッフやカフェのスタッフたちと、そんな子どもたちに、何か能作のことを伝えられるものがないか、ということでアイデアを出し合いました。 チョコレートと鋳物の作り方って、溶かしたものを型に流して、冷えて固まったら取り出すという工程が一緒なんですよ。それで鋳物のチョコレートキットというのを作りました。チョコレートキットと、鋳物の勉強ができる能作オリジナルノートをセットにして、市内の2500校ぐらいの小学校、保育園の卒園児たちの卒園祝いということでサンタクロースのように配りました(笑)。

――すごい数ですね。地元の子どもたちも嬉しいでしょうね。

千春さん:やっぱり地域が大事なんですよ。これは自慢できることなんですが、うちは全国で製品を販売していますが一番売り上げが大きいのはダントツで富山なんです。東京じゃなくて。総合計の受注数で言うと富山が一番。県外に行く時に贈答などで買ってくれている人がいっぱいいて、何も言わなくても能作を宣伝PRしてくれているんです。

――能作は地域の方々にとっても自慢であり、誇りなんですね。

社長:地場産業ですからね、地元の人がそれをちゃんと自慢できるようにしたいとずっと思っていて、ようやくそれがかなってきたと思います。例えば小学生の時に見学に来た女の子が、能作に就職したいって来るようになったり。富山県民が高岡銅器の、能作の製品をどんどん県外に持って行ってくれて、それで富山の伝統産業だよって言ってくれるわけじゃないですか。前に夢見ていたことが、ちょっとずつ本当になってきました。そうなると高岡も変わってきて、若い人たちが新しいブランドを作ろうとか、新しいものを作ろうという空気ができてくるんです。

クラフトマンシップの街、高岡で生きる

――今回高岡に初めて来たんですが、能作さんにお邪魔する前に街をぶらぶらして、ショップの方と話をすると、クラフトマンシップを持っている方が多いと感じました。それってどうしてだろうと疑問だったのですが、高岡を、地域全体を育てようと能作社長が先頭を走ってこられたからなんだなって思いました。

社長:高岡で能作だけが大きくなってもつまらないんですよ。同じような規模の会社がしのぎを削って切磋琢磨し合うのが理想です。そのためにうちは技術もできるだけ隠さないでオープンにして見せてますしね。木型を会社の入口のところにダーッと並べているのは、その象徴です。普通は人に見せません。図面を見せてしまってるようなもので、プロならあれを見ると金属の流し方まで全部分かってしまう。

実際工場見学をやって1カ月に1万人もいらっしゃいますから、とある会社さんが弊社と同じような錫の商品を作られたりすることもあります。真似ることは別にいいと思ってるし、真似をされたという意識もないです。みんなで協調し合って、それで地域が活性化すればいいなと思ってるんです。

エントランスから正面に、鋳造用の型が一面に並べられている

エントランスから正面に、鋳造用の型が一面に並べられている

――ベルが売れなくて風鈴にした話もそうですが、社長のお話を聞いていると、一見失敗しているように見えることが、実は失敗ではないように思えます。実際は「失敗した」と思っているんですか。

社長:たぶん失敗してると思うんですけど覚えてないんですよね。能作さん失敗したことを教えてくださいってよく言われるけど具体的に何って言われると出てこないんですよ。不思議とそういう感覚がないのかもしれない。失敗は成功のもとじゃないですか、それがあって今があるわけだから。何が悪いかって、一番悪いのは何もしないことですよね。チャレンジしなければ成功も失敗も生まれない、何もしないのにあれこれ言ったって始まらないでしょう。

千春さん:本当に娘の私から見てもびっくりするぐらいポジティブなんです(笑)。

――最後に未来のこと、これからの能作についてはどうお考えでしょうか。

社長:うちは鋳物を作っている会社ですけど、別に鋳物にはこだわってないんですよ。鋳物だって将来どうなるか分かんないですよね。3Dプリンターが出てきて、金属用の3Dプリンターもありますから、将来的に良いものは全てデータで作るということになるかもしれない。鋳物産業自体がなくなるかもしれない。

でも、やっぱり地域のためになることを今後も続けていきたい。伝統産業としてやってきた鋳物だけど、他の方法で作ってもいいと思っています。業態は必ず変化するものだと思っているんで、あまりそこに固執する必要はないですね。ただ、やっぱり一つの筋というか軸を持たないといけない。その軸が素材であり、高岡であり歴史であると思ってるんです。未来は僕も予想ができないんですよ。ジュエリーメーカーになって銀座に店を出しているかもしれないし、レストランができてるかもしれないし、ウェディングで成功してウェディングの会社になっている可能性だってある。

千春さん:能作の幹となる部分は素材や伝統、技術ですが、根っこになってるところに地域、高岡の街があるんです。それがないとイミテーションの木になってしまう。歴史や文化っていう土壌の中で生えた木、というのがウチなんだと思っています。

社長:富山県って有名企業がたくさんあるんですけど、なぜかみんな東京に本拠地を移しちゃうんです。そういう風にはなりたくなくて。能作といえば、富山の高岡のとこやねって言われ続けたいですね。

――ありがとうございました。今回はじめて能作さんにお邪魔して、まず美術館のような美しく立派な社屋に驚いたのですが、建物の高さを感じさせない内外装が、高岡ののどかな田園風景に不思議と溶け込んでいて、とても心地良く過ごせました。千春さんに工場を案内いただきましたが、大人の社会科見学のようでとても楽しかったです。次に行くときは、カフェで能作社長考案のベーコンが入ったカレーを食べようと思います。

■取材協力

株式会社能作

https://www.nousaku.co.jp/

公式オンラインショップ

https://www.shopnousaku.com/

(photo/NOUSAKU)

※記事の情報は2020年9月15日時点のものです。

-

【PROFILE】

能作克治(のうさく・かつじ)

1958年5月5日生まれ

1958年 福井県出身

1980年 大阪芸術大学芸術学部写真学科卒業

1984年 新聞社勤務を経て能作入社

2001年 東京原宿バージョンギャラリーにて 能作の展示会「鈴・林・燐」開催

2002年 株式会社能作 代表取締役就任

2003年 錫(100%)の鋳物 主にテーブルウエアの製造を開始

高岡商工会議所の奨励事業に認定される

2007年 東京表参道ヒルズ イデアフレームスにて「能作展」開催

経済産業省 地域資源産業活用事業計画第1号認定を受ける

2008年 国土交通省「日本のおみやげコンテスト」受賞

経済産業省 元気なモノ作り中小企業300社に認定される

2009年 日本橋三越に「高岡 能作」を出店

2011年 松屋銀座に「能作」出店

第1回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」審査員特別賞受賞

2011年~2013年 東京表参道ジャイルにて「能作展」開催

2012年 東京丸の内「パレスホテル東京」に出店、東京オフィス開設

日本鋳造工学会「Castings of the Year賞」受賞

富山県「第1回中小企業元気とやま賞」受賞

2013年 阪急うめだ本店に「能作」出店

第14回とやま発明賞「富山県発明協会会長賞」受賞

「第5回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞」受賞

2014年 福岡三越、ミラノ、富山大和、マリエとやまに「能作」出店

医療機器製造業登録証を取得

2015年 富山県推奨とやまブランドに「能作の錫製品」として認定

現在 株式会社 能作 代表取締役

金属溶解一級技能士 -

【PROFILE】

能作千春(のうさく・ちはる)

1986年2月9日生まれ

1986年 株式会社能作 4代目代表取締役社長 能作克治の長女として誕生

2007年 神戸学院大学人文学部人間心理学科卒業

株式会社イマージュ 編集部 入社

2010年 株式会社イマージュ 編集部 退社

株式会社能作 入社

現場の知識を身につけると共に受注業務等にあたる

2013年 結婚後第一子を出産

製造部物流課課長として、物流の整備

2015年 第二子を出産

取締役に就任

新社屋移転に伴い、産業観光部立ち上げ

産業観光部部長として、新規事業の立ち上げ

2018年 専務取締役に就任

2019年 高岡市おもてなしエキスパート認定

錫婚式事業立ち上げ

RELATED ARTICLESこの記事の関連記事

-

- 大量の廃棄デニムをリメーク。オリジナルブランドとして蘇らせる取り組み 山澤亮治さん 株式会社ヤマサワプレス 代表取締役〈インタビュー〉

-

- 眠っているグローブを再生して、次につなげる。循環型ビジネスで野球界を盛り上げたい 米沢谷友広さん グローバルポーターズ株式会社 代表取締役〈インタビュー〉

-

- 中山間地*を活性化させ、地域に貢献したい。農業の若き担い手たちと地酒蔵元の挑戦 八木崇博さん 頚城(くびき)酒造株式会社代表取締役〈インタビュー〉

-

- 浜野製作所(東京・墨田区)―― たった一人の板金工場から、ものづくりの最先端へ 浜野慶一さん 株式会社浜野製作所社長〈インタビュー〉

-

- 「ねじガール」―― モチベーションが高い人が、たまたま女性だった 興津螺旋株式会社〈インタビュー〉

-

- 女性は繊細できめ細やかというのは偏見 興津螺旋株式会社〈インタビュー〉

NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事

-

- CGOドットコム総長 バブリー|「ギャル式ブレスト」で日本の会議を変える バブリーさん CGOドットコム総長〈インタビュー〉

能作の錫(すず)100%の酒器。

能作の錫(すず)100%の酒器。 能作のぐい吞みに刻まれた名山を眺めつつ

能作のぐい吞みに刻まれた名山を眺めつつ