暮らし

2025.08.05

小宮山雄飛さん ミュージシャン/渋谷区観光大使〈インタビュー〉

小宮山雄飛|渋谷区生まれ渋谷育ちのシブヤ考とは?

100年に一度と言われる再開発が進む渋谷。駅の動線はすっかり変わり、駅周辺にはいくつも大きな新しいビルが建ち並びました。さらにコロナ禍が明けてからは、インバウンド需要もすさまじく、観光客で街はあふれています。日々変わっていく街の変化を地元民はどう感じているのでしょうか。渋谷区で生まれ育ち、渋谷区の観光大使も務める、ホフディランの小宮山雄飛(こみやま・ゆうひ)さんにお話をうかがいました。

文:糸井 千晶 写真:キッチンミノル

実家が原宿、初ステージは渋谷! ホントの意味での渋谷系ミュージシャン

――小宮山さんは渋谷区の原宿生まれですが、小さい頃はどんな遊びをしていましたか。

家の近くの代々木公園で遊ぶことが多かったですね。意外かもしれないんですけど、原宿って緑が多いんです。管理されている公園だから、さすがに川で泳いでいる魚をとって遊ぶほどじゃないですけど、わりと自然の中で遊んでいましたね。

――ご両親に、昔の渋谷のことを聞いたりはしますか。

父と母は千葉県出身なんですけど、学校が東京だったので、学生時代は渋谷に遊びに来ていたそうです。当時は今みたいに東京のあちこちに盛り場があったわけではないので、デートとなると渋谷か六本木って決まっていたみたいです。渋谷だと、高級住宅街の松濤(しょうとう)の街を歩いて、最後に渋谷駅の方に行ってごはんを食べる、というのが定番のデートコース。当時行ったお店の話として、中華料理の「麗郷(れいきょう)」やカレーの「ムルギー」が出てくると、今も現役のお店なので、自分の両親が若いときから遊んでいた街なんだなって感じますね。

――小宮山さんは子どもの頃から渋谷にも遊びに行っていたのでしょうか。

昔の渋谷は、小学生が行くにはちょっと危険な街だったんです(笑)。原宿にはゲームセンターがなくて渋谷にはあったんですが、ゲームセンターに行くとカツアゲされると聞いて(笑)。禁止されていたわけでないんですが、怖いから行かなかった。渋谷って、娯楽の街だったんです。映画を見に行くとか、本を買いに行くとか、ボーリングをしに行くとか、デパートに行くとか。若者の街というより、少し大人の歓楽街という感じ。僕が高校生ぐらいの時から、おしゃれなイメージに変わっていったんですよね。

――1996年にデビューしたホフディランは「最後の渋谷系*」とも呼ばれていました。

言われてましたね〜(笑)。渋谷系って音楽のジャンルというより、人のつながりなんですよね。渋谷系はHMV渋谷店の太田さんっていうMD(マーチャンダイザー)の方がつくった売り場で推されていた音楽なんですけど、渋谷系のミュージシャンってみんな友達だったり、友達の友達だったり、仲間みたいな意味合いかなと思っています。

ホフディランが初めてステージに立ったのは渋谷のCLUB QUATTRO(クラブクアトロ)だったんです。TOKYO No.1 SOUL SETの前座を務めることになって、これがきっかけでホフディランの活動がスタートしました。その後、デビューライブは神南のeggman(エッグマン)でしたし、渋谷公会堂(現LINE CUBE SHIBUYA)やSHIBUYA-AXでもライブをしました。新譜をリリースすると、渋谷のタワーレコードでインストア・ライブをやったり。思い入れはありますね。

*渋谷系:渋谷を発信地として1990年代に音楽シーンを席巻した日本のポップスのムーブメント。

駅を中心に、ドーナツ的に盛り上がると街全体が活気づく

――今は渋谷区の観光大使もされていますね。

任命されたのは、長谷部区長が就任されてからです。原宿出身で地元が同じ長谷部さんとは、区議会議員になった頃からのお付き合いです。区長に当選してすぐに連絡がきて、何かやろうということになり、渋谷区観光大使兼クリエイティブディレクターという役職になりました。

――渋谷区の観光大使はどんなことをするのですか。

渋谷は何もしなくても遊びにくる人がたくさんいるので、観光大使としての仕事はあんまりない(笑)。ただ、渋谷区をもっといい街にしたいという思いはあるので、いろいろなアイデアを出したり、民間企業の取り組みに参加したりしています。

――具体的にはどんなことを?

いろいろやっているんですが......、例えば渋谷に新しくできた複合施設のコンペの審査員をしました。そこは上層階がレジデンス(住宅)になっていて、その下がオフィスやシェア・スペース、低層階はスーパーマーケットが入る建物で、実際に渋谷区に住んでいる住民としての意見をお伝えできたかなと思います。

渋谷って、やっぱり住民の意見がどうしても薄くなっちゃう。他の地区もそうですけど、その土地出身で、今もそこに住んでいる人間が観光大使をするって、なかなかないと思うんです。だから僕が、住民側の意見と、行政と、あるいは働いている人とか、遊びに来る人をつなぐようなことができたらいいなと思っています。

――小宮山さんはずっと渋谷近辺に住んでいらっしゃるのですか。

はい! 原宿の実家に徒歩や自転車で行けるところじゃないと、落ち着かないんです(笑)。事務所も最初は原宿にかまえて、それから何度か引っ越しましたけど、いつも渋谷区内です。

――ずっと渋谷で暮らしている小宮山さんが思う「渋谷のこのエリア、知られていないけど結構いいよ」というところを教えてください。

「ドーナツ状に盛り上がると街全体が面白くなる」っていうのを提唱しているんです。どこの街でも駅前は開発されやすいけど、それだと駅前だけの話になっちゃって、駅からちょっと離れたところが盛り上がりにくいんです。でもドーナツ状に盛り上がると、街全体がバチッと活性化するんです。

渋谷で考えると、渋谷駅は再開発も進んでいて、良くも悪くも人があふれていますが、代官山や原宿っていうのも渋谷の周辺エリアって言えるし、今流行の「奥渋(おくしぶ)」もあります。渋谷の周辺エリアって、実は駅前よりも面白いんです。

今注目しているのは、渋谷と原宿の間、美竹通りのあたりですね。僕は「渋原(しぶはら)」って名付けたいって思っているんですけど。あのあたりにはさらに盛り上がってほしいなって思っています。

コロナ終息、インバウンド需要......今だからこそ、渋谷はどうあるべきかを考えたい

――渋谷は今、100年に一度と言われる再開発が進んでいたり、海外からのインバウンドの方もたくさんいらっしゃったりして、街がすごいことになっています。

渋谷区の観光大使として、今年度は「コロナが終息し、インバウンドが戻ってきたこれからが、観光大使として一番渋谷のことを考えるべきじゃないか」とコメントしました。インバウンド問題、オーバーツーリズム問題、駅が毎日のように変わっていてどこを歩いたらいいのかわからないとか。そういうマイナス要素への対応をちゃんと考えるべきときだと思っています。

――オーバーツーリズム問題は、どう感じていますか。

渋谷は人であふれていますよね。大げさじゃなく人が多くて歩けないから、渋谷で打ち合わせとか、飲み会とかがあるときは、15分前行動をしないと遅刻しちゃうねって話しています。そういうことを複合的に考えないと、少しずつどこかにストレスがかかってきてしまいます。

今、懸念されているのは、観光に来た人が、スクランブル交差点で写真だけ撮って別の街に行ってしまうことです。動線をもう少し変えて、公園通りに人が来るようにするとか、分散させた方がいいなと思っています。

インバウンドだけでなく、ハロウィンとかクリスマスとか季節の行事でもそうですね。地元の人は近づかない(笑)。まずは地元の人が喜べないといけないんじゃないかって思います。

――小宮山さんは食通としても有名ですが、渋谷の飲食店でインバウンドの影響は感じますか。

昔ながらのお店でも、海外のインフルエンサーがSNSにあげた途端、翌日から外国人が大行列!みたいなことはありますよね。それをよしとするか、どうか。インバウンドに合わせて価格をあげたら、インバウンド需要がなくなった時に、日本人客が戻ってくるかわからないですし。「うちはSNS一切ダメ」と、インバウンド需要のことは考えずに今の常連さんを大切にする、というのもひとつの方法ですし。これは渋谷にかかわらずですけれど、分かれ道というか、どっちにするかというのはありますよね。後継者の問題もありますし。

――小宮山さんが渋谷で馴染みのお店はどこですか。

「鳥竹」っていう焼鳥屋さんがあるんですが、総本店と二丁目店っていう2軒があって、総本店は焼鳥を焼いている煙がもくもくしていて、昔ながらの風情があって大人気。今は外国人の方もたくさん来ています。一方で二丁目店っていうのが、実はあまり知られていなくて、意外と穴場で。総本店のような風情がある造りではないのですが、そこがよかった。知っている人は二丁目店に来るんです。味は一緒だし、風情とか関係なくて、ただ地元で飲みたいから飲んでるだけっていうのが、すごくよかったんです(笑)。でも二丁目店は2022年に閉店してしまって、残念です。

――食のお仕事といえば「美味しい渋谷区」というプロジェクトのCEOに就任していらっしゃいます。

「ハチペイ」という渋谷区の店舗で利用できるデジタル地域通貨があるのですが、プロジェクトではそれが使える飲食店を紹介しています。コロナもあったので、個人のお店を応援しようという意図があります。それこそドーナツ状に盛り上がっている渋谷周辺エリアには、個性的なお店が結構ありますね。ハチペイは利用者にとってお得で、お店には何の負担もないので、ぜひいろんなお店で導入してほしいなと思っています。

街は変わっていくのが宿命。令和の時代は街の変化も受け入れる

――渋谷の再開発が進んで、よかったと感じていることは?

人が来るうえでの「面積」が足りていなかったので、ビルが建ったことで面積が増えたのはよかったですね。土地の大きさは限られているので、上に伸ばさない限り、住民が増えようがないので。一軒家だと、そこの家族しか住めないけれど、上に伸ばせば人口が増えます。それはある程度、都会の宿命な気もしますね。

渋谷に住むとなると、生活に必要なものはどこで買うの? と思うかもしれませんが、レジデンスが入るような新しい建物の場合、下層階にスーパーが入っていることが多いです。子育てに関しても渋谷区はいろいろ取り組みを行っていますし、実は住みやすい街だと思いますね。

――渋谷がこれだけ変わって、寂しいと感じることはありますか。

僕は原宿に生まれ育ったんで、街は変わっていくのが宿命だと思っているんです。原宿は昔からあるビルやヴィンテージ・マンションのような建物もありますが、テナントレベルでは毎年のように変わっています。建物自体を取り壊して新しいものが建つのも仕方がないですし、それを否定したら、今、自分が住んでいるマンションも存在しないので(笑)。

渋谷は、上野や新宿といった東京の他の街と比べると、少し新しい街なんですよね。明治神宮だって創建して100年ちょっとなわけですから。新陳代謝を繰り返しながら、若者カルチャーを育んできた街なんじゃないかな。

――渋谷に限らず、街が変わっていくことに心を乱される人もいると思うんですが、小宮山さんのように肯定するためには、どういうマインドでいたら楽しめると思いますか。

単に街の変化を否定する人たちには「京都にでも住んでるつもりか」って言ってますよ(笑)。あなたの街は1000年続いているんですか?って(笑)。僕もちょっと前までは昔の方がよかったなっていう感覚があったんですけど、令和に入った時に、いろんなものの変わり目という気がしたんです。

今ちょうど、世代的にも後継者問題とかがあって、いわゆる名店というところが閉店することが多いじゃないですか。閉店を発表すると行列になったりとか。でもなんかそれが古い気がするんですよ。もう、しょうがないところはしょうがないし、つないでいこうと思ったら、誰かが動いて経営や技術を引き継いだりしないといけない。単に惜しまれて終わりっていう時代から、ちょっと変わった気がしています。なんというか、変化を受け入れるのも悪くないっていうか。

――渋谷の変化に期待することを教えてください。

今、世の中ではダイバーシティ、多様性ということがよく言われていますよね。多様性っていうと、性別とか年齢とか国籍とか、そういうものを指すことが多いですが、渋谷の場合は住民と、遊びに来る人と、働いている人、みんなが楽しめる街になったらいいなと思います。

住宅地と商業地区が一緒になっているところって、実は少ないんです。商店街があっても平日の昼はみんな働きに出ているからガラガラで、お店として成立しないとか、ありますよね。逆にオフィス街は週末に誰もいない、とか。それもそれでいいんですけど、渋谷はどちらもあるから、全員の満足度が高くなるような街になったらいいなと思います......って言うと、どこから目線で話してるんだ、何様だって言われるかもしれませんが(笑)。

――観光大使として区長にいろいろ話ができる立場にいらっしゃいますね。

LINEでも何でもしますよ(笑)。街づくりについては、一応勉強をしています。渋谷区っていい街だな、住みたいなと思ってくれるのが一番なので、そのためにも生まれてからずっと渋谷区民の僕の意見は貴重かなと思っています(笑)。

というのは冗談ですけれど、SHIBUYA SKYの屋上から街を見渡したとき、渋谷は誇れる街だなって嬉しかったですね。渋谷という街が東京の中心で、日本の中心で、なんだったら世界の中心であってほしいし、世界を背負っていける街だと思っています。

取材協力:BAR BOSSA

※記事の情報は2025年8月5日時点のものです。

-

【PROFILE】

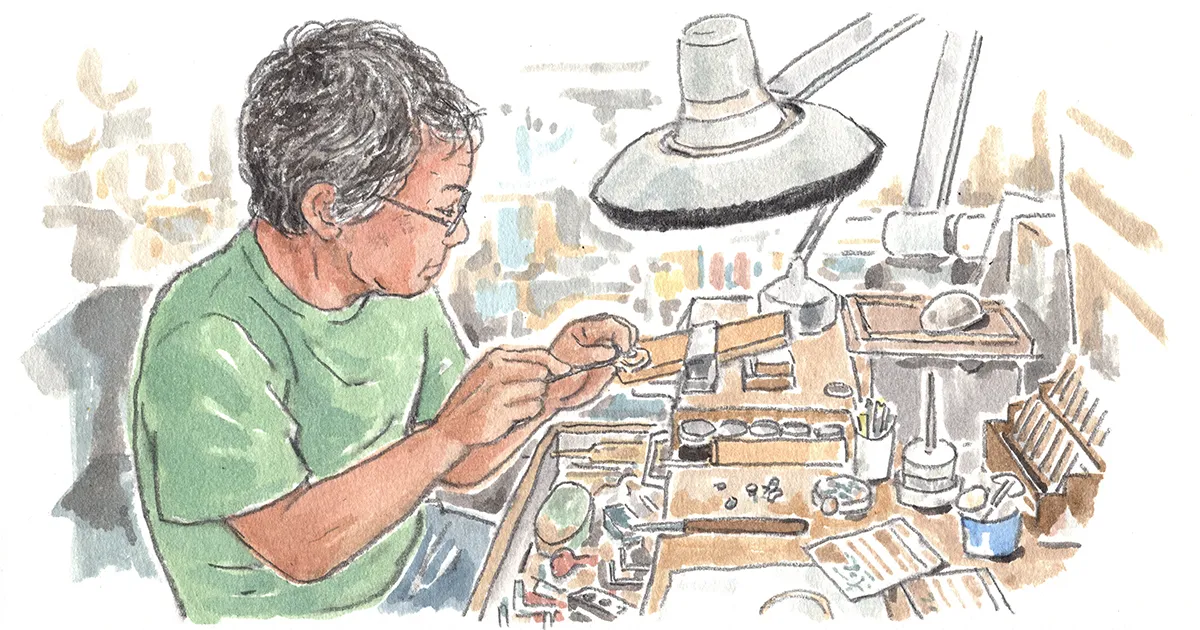

小宮山雄飛(こみやま・ゆうひ)

ミュージシャン、渋谷区観光大使

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key担当。音楽界のグルメ番長で、カレーマニアとしてレシピ本を出したり、「町寿司」「マジ中華」などにも精通している。ディズニーをこよなく愛し、おひとりディズニーの達人。渋谷区の観光大使と“美味しい渋谷区プロジェクト”のCEOもつとめる。

RELATED ARTICLESこの記事の関連記事

-

- ヨーロッパの都市で進む歩行者空間化 太田浩史さん(建築家) 桑田仁さん(芝浦工大教授)

-

- 「ホコ天」をもう一度。これからの日本の都市再生 太田浩史さん(建築家) 桑田仁さん(芝浦工大教授)

-

- 作家・太宰治が愛した三鷹のドボクを巡る 三上美絵

-

- 日本各地で進む街の再開発。誰が青写真を描いているのか? 都市を創る ~都市計画のいま~

-

- 1杯のコーヒーから始まる創造|クリエイターたちのカフェ(パリ、ウィーン、ニューヨーク) 旅行&音楽ライター:前原利行