【連載】食べて、学んで、楽しめる!道の駅

2025.11.04

守屋之克

道の駅キュレーターが厳選! おいしいそばが食べられる道の駅10選

人気連載「食べて、学んで、楽しめる!道の駅」の続編が始まります。第6回のテーマは「そば」。道の駅キュレーターの守屋之克(もりや・ゆきかつ)さんに、新そばの季節に訪れたい「そばがおいしい道の駅」を教えていただきました。

写真:守屋 之克

味で勝負! 全国の道の駅に根付く「そば文化」

各地で新そばの話題が聞こえてくる季節になると、道の駅のご当地ソフトが旅人を惹きつけるように、そばもまた人を呼び寄せます。香りやのどごし、味わいが鮮明に思い出される場所は数えきれないほどあります。

1993年に「道の駅」の制度が始まり、道の駅が地域の顔になって30余年。道の駅グルメのひとつとして定着したそばは、"挽きたて・打ちたて・茹でたて"の"三たて"を掲げて専門店化し、そば打ち体験や収穫期の新そば祭りを行うなど、味わいの奥にその土地ならではの時間を重ねてきました。国内自給率が2割ほどにとどまり、天候に左右される原料事情の中でも、石臼で挽いた地粉(地元で栽培・製粉されたそば粉)を使い、味で勝負する──そんな道の駅が確かに根付いています。

今回は私が実際に足を運んで味わった、選りすぐりの10の道の駅そばをご紹介します。湯気が立ち上る食堂の光景を思い浮かべるだけで、また旅に出たくなります。

その土地ならではの「そば」を楽しめる道の駅

■道の駅 信州新町(長野県長野市)

天ざるそば(1,000円)

生産量が少ないことから、"幻の蕎麦の極小産地"と呼ばれてきた、長野県長野市の左右(そう)高原。この地で民宿を営んでいたおばあちゃん直伝のそば打ち技術を三代にわたって継承しているのが、「道の駅 信州新町」にある「手打そば そば信」です。

「手打そば そば信」の人気の天ざるそば

「手打そば そば信」の人気の天ざるそば

「手打そば そば信」のそばは、やや太めで不ぞろいな見た目が特徴的な田舎そばで、店内の石臼で低温製粉し、のし板に打ちつけて伸ばす製法により強いコシを実現。"三たて"で提供されます。かみごたえのある食感で、削り節と熟成させたかえしを合わせた自家製つゆがそばの味わいを引き立ててくれます。一番人気は天ざるそば(1,000円)。味と値段に大満足です。

昔ながらの道の駅だが、そば目当てのお客さんでにぎわう

昔ながらの道の駅だが、そば目当てのお客さんでにぎわう

「道の駅 信州新町」は松本市と長野市を結ぶ国道19号沿いの犀川(さいがわ)流域に位置し、豊かな自然に囲まれています。この地域では、かつて羊毛を目的として羊の飼育を行っていたことから、ジンギスカンも名物となっており、タレに漬け込まれたお土産用のジンギスカンが購入できます。

道の駅のある国道19号沿いはジンギスカン街道と呼ばれ、ジンギスカンを味わえる飲食店もある

道の駅のある国道19号沿いはジンギスカン街道と呼ばれ、ジンギスカンを味わえる飲食店もある

■道の駅 そばの郷らっせぃみさと(岐阜県恵那市)

ざるそば(880円)

駅名に冠した"らっせぃ"は、岐阜県恵那市三郷町の方言である「寄らっせぃ、見らっせぃ、食べらっせぃ」(寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、食べてらっしゃい)に込められた、もてなしの心を表したもの。その思いはそばにも表れていて、地元産をはじめ岐阜・長野県産の厳選されたそば粉を使用し、本格手打ちそばを提供しています。

麺はそば粉8割、小麦粉2割の二八そば。ざるそば(880円)は滑らかなのどごしと強いコシが自慢で、シコシコとした歯触りと香り豊かな風味が特徴です。産地によって異なるそば粉の個性を生かし、道の駅とは思えない、高いクオリティーを実現しています。

定番のざるそば。温かいかけそばもある

定番のざるそば。温かいかけそばもある

さらに「道の駅 そばの郷らっせぃみさと」では、そば打ち体験道場(完全予約制)も併設。伝統技術の継承に取り組んでいます。わさび菜を添えたつんつんそば(1,200円)やサラダそば(990円)など独創的なメニューに加え、そばの実をのせた特製そばソフトクリーム(390円)なども名物。毎年11月に開催される「らっせぃ祭」では新そばも味わえます。

そば打ち体験道場では、自分で打ったそばを味わうことができる

そば打ち体験道場では、自分で打ったそばを味わうことができる

■道の駅 信濃路下條(長野県下條村)

おろしそば(1,000円)

今から30年ほど前、休耕田の活用を目的に始まった、長野県下條村のそば栽培。現在では村の特産品となりました。「道の駅 信濃路下條」で提供されるそばは、そんな地元産のそばを石臼で自家製粉。石臼挽きの上質なそば粉で打たれた麺には"星"と呼ばれる黒いそば殻が浮かび、香り豊かな田舎そばに仕上がります。

名物のおろしそば(1,000円)は、地元の親田(おやだ)地区の辛味大根を薬味に使用。一般的な青首大根の4倍の辛味成分と独特な甘みが調和した「あまからぴん」(最初は甘く、すぐに辛くて、ぴんとくる)な味わいが特徴で、辛味大根はつゆに入れるとより引き立ち、のどごしの良いそばと絡むとさらに旨みが増します。

おろしそばは、親田辛味大根がそばの魅力を引き立ててくれる

おろしそばは、親田辛味大根がそばの魅力を引き立ててくれる

「道の駅 信濃路下條」は、室町時代にこの地を治めた下條康氏が築いた吉岡城二の丸をイメージした城郭風建築で、"そばの城"の愛称で親しまれています。時間無制限のそば食べ放題(2,000円)が楽しめるほか、そば打ち体験道場(要予約)も併設。地域のそば文化を深く体験できる拠点となっています。

城郭風建築で、まさに"そばの城"といった雰囲気

城郭風建築で、まさに"そばの城"といった雰囲気

■道の駅 ひたちおおた(茨城県常陸太田市)

せいろそば(850円)

茨城県常陸太田では江戸期から水府煙草(すいふたばこ)*栽培が盛んで、その後作(あとさく)としてそば栽培が普及しました。徳川光圀(水戸黄門)が信州から種を取り寄せたと伝わり、地域に根付いたそば文化が、そば通の間でも名高いブランド品種「常陸秋そば」誕生へとつながります。

*水府煙草:江戸時代の水戸藩が特産物として生産した高品質な煙草。水戸藩の別称である「水府」に由来し、明治時代には皇室にも献上された。

「道の駅 ひたちおおた」のフードコート「夢玄」では地元産の常陸秋そばを使ったそばが、"三たて"にこだわって提供されます。細打ちながらコシが強く、香り高い麺は、常陸秋そば特有の甘みを含み、鰹だしが効いた上品なつゆと抜群の相性です。

せいろそば。その日に打ったそばがなくなり次第、営業終了となるので、早めの時間に行くのがおすすめ

せいろそば。その日に打ったそばがなくなり次第、営業終了となるので、早めの時間に行くのがおすすめ

「道の駅 ひたちおおた」で、そばのほかに人気があるのはチーズです。国内最大級のチーズコンテストで受賞歴のある「ひたちおおたチーズ工房」のチーズを購入することができ、来場者から好評です。

フードコートでは常陸太田ラーメンや地元の生乳を使ったソフトクリームも味わえる

フードコートでは常陸太田ラーメンや地元の生乳を使ったソフトクリームも味わえる

■道の駅 東山道伊王野(栃木県那須町)

水車もりそば(1,050円)

栃木県那須町にある「道の駅 東山道伊王野(とうさんどういおうの)」には、直径12mと5.6mの巨大な二連水車がシンボルとしてあり、これに連動した直径2mの石臼で伊王野産そばの実を挽いています。ゆっくり挽くことで摩擦による熱を抑え、風味を損なわない粉づくりを目指しています。

食事処「水車館」では、この地粉を八溝(やみぞ)山麓の天然水で手打ちし、"三たて"で提供。店内では職人さんがそばを打つ姿を間近で見ることができます。しなやかなコシとつるりとしたのどごしが特徴で、地域の豊かな味わいを堪能できます。

しなやかなコシとつるりとしたのどごしが特徴の水車もりそば

しなやかなコシとつるりとしたのどごしが特徴の水車もりそば

そばソフト(400円)などのオリジナル商品も展開し、地域に根ざしたそば文化を支えています。また、地元の祭りで使用される実物の山車を展示している「まつり伝承館」も見所です。

道の駅のシンボルになっている二連水車。石臼でそばを挽いている様子も見学できる

道の駅のシンボルになっている二連水車。石臼でそばを挽いている様子も見学できる

■道の駅 木曽福島(長野県木曽町)

すんきそば(950円)

野菜を保存する手段のひとつとして漬物がありますが、長野県の木曽地域は海から遠い山国で「米は貸しても塩は貸すな」といわれるほど塩が貴重だった歴史的背景から、塩を一切使わずに植物性乳酸菌で赤かぶを発酵させた伝統漬物「すんき」が生まれました。これを温かいそばにのせたのが冬の郷土料理「すんきそば」で、「道の駅 木曽福島」でも食べることができます。

すんきの特徴は、その爽やかな酸味。これが温かいそばつゆと絶妙に調和します。シャキシャキとした食感もそばを引き立て、寒い季節に体を芯から温める優しい味わいを生み出しています。

冬期限定メニューのすんきそば

冬期限定メニューのすんきそば

国道19号沿いに位置する「道の駅 木曽福島」は、テラスから雄大な木曽御嶽山(おんたけさん)を望むことができる景観も自慢です。旧中山道福島宿などの史跡も点在している地域なので、すんきそばと併せて歴史散策も楽しめます。

道の駅にあるデッキから木曽御嶽山が望める

道の駅にあるデッキから木曽御嶽山が望める

■道の駅 うご(秋田県羽後町)

冷やがけそば(並700円)

200年以上の歴史を持つ、秋田県羽後町の「西馬音内(にしもない)そば」。江戸時代の1818(文政元)年に金弥助(こんやすけ)が大阪の砂場系そばを基に創始し、羽後町は古くから"そばの町"として知られていました。「道の駅 うご」の「端縫(はぬ)いダイニング」で提供されるそばは、西馬音内そば発祥の店とされる「弥助そばや」の技術協力により、その伝統が受け継がれています。

西馬音内そばは二八そばですが、最大の特徴はつなぎに海藻の布海苔を使用すること。更科に近い淡い色合いが特徴で、つるつるとした独特ののどごしと強いコシがあります。名物の冷やがけそば(並700円)は、少し甘めの上品な冷たいつゆとの相性が良く、地元では冬でも冷やがけが定番だそう。

冷やがけそばはセルフ式なのでトッピングも自分でチョイス

冷やがけそばはセルフ式なのでトッピングも自分でチョイス

ちなみに、「端縫いダイニング」という店名は、日本三大盆踊りのひとつ「西馬音内盆踊り」で着用される着物「端縫い」に由来しています。食後には、羽後産生乳や地元食材を使った「うご・じぇら」のジェラートもオススメです。

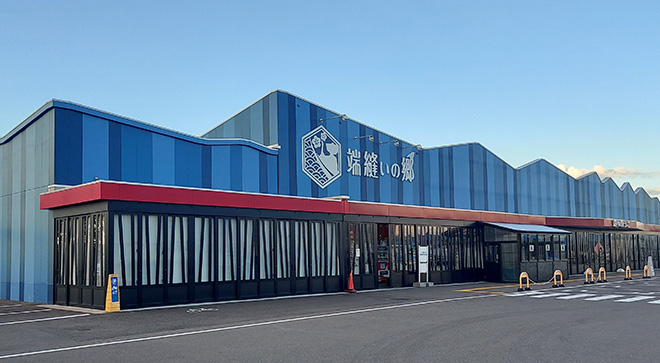

西馬音内の盆踊りの藍染め衣装をイメージした外観(画像提供:道の駅 うご)

西馬音内の盆踊りの藍染め衣装をイメージした外観(画像提供:道の駅 うご)

■道の駅 霊山たけやま(群馬県中之条町)

長英そば(1,000円)

群馬県中之条町の「道の駅 霊山たけやま」の敷地内にある「そば処けやき」。石臼で挽いた中之条産の地粉を使った十割そばを、茅葺き屋根の古民家を移築したという趣ある雰囲気の中で味わうことができます。

古民家を移築した「そば処けやき」。土間と座敷に席がある

古民家を移築した「そば処けやき」。土間と座敷に席がある

地元食材は提供される天ぷらなどにも使われますが、この地にゆかりのある幕末の蘭学者・高野長英(たかの・ちょうえい)が、天保の大飢饉の際にそばとジャガイモの栽培を奨励したことにちなみ、そばとジャガイモを組み合わせた長英そば(1,000円)をメニュー化。夏はごまだれでさっぱりいただくつけそば、冬は温かいそばとして1日20食限定で提供されています。ホクホクとしたジャガイモの食感とそばの相性も抜群です。

長英そばは夏と冬の期間限定メニュー。夏(左)と冬では、見た目もがらりと変わる(冬の写真は「道の駅 霊山たけやま」提供)

長英そばは夏と冬の期間限定メニュー。夏(左)と冬では、見た目もがらりと変わる(冬の写真は「道の駅 霊山たけやま」提供)

道の駅の裏手には嵩山(たけやま)の迫力ある岩峰がそびえており、ハイキングコースなども整備されています。敷地内には農産物直売所もあるので、草津温泉や四万(しま)温泉の帰りにちょっと立ち寄っていきたい場所です。

■道の駅 南えちぜん山海里(福井県南越前町)

おろしそば(700円)

福井県におけるそばの歴史は、室町時代に武将・朝倉孝景(あさくら・たかかげ)が栽培を推奨し、その後この地を治めた本多富正(ほんだ・とみまさ)がそばきりを普及させたことに始まります。その後ももてなし料理として地域の食文化に深く根付き、昭和天皇が「あの、越前のそば」と懐かしまれたことから"越前おろしそば"の名が定着しました。

「道の駅 南えちぜん山海里」のフードホールにある「そば処いまじょう」では、今庄産在来種の玄そばを石臼で甘皮まで挽く「挽きぐるみ」という製法で、香り高く風味豊かなそば粉に仕上げます。粘りとコシのある独特な食感を生み出しています。これを大根おろしと合わせたおろしそば(700円)は、さっぱりとした味わいが特徴です。ぜひ福井名物のソースカツ丼と一緒にお楽しみください。

おろしそば。福井名物・ソースカツ丼とセットになったものもある(画像提供:道の駅 南えちぜん山海里)

おろしそば。福井名物・ソースカツ丼とセットになったものもある(画像提供:道の駅 南えちぜん山海里)

フードホールにはそば以外にも寿司や丼の専門店もあり、充実している

フードホールにはそば以外にも寿司や丼の専門店もあり、充実している

奈良時代から宿場町として栄えた今庄。「道の駅 南えちぜん山海里」も北陸自動車道南条SAの上り線に隣接し、交通至便な立地です。キッズルームやロング滑り台のある屋外公園もあり、お子さん連れにうれしい設備もあります。

■道の駅 信州蔦木宿(長野県富士見町)

八ヶ岳丸抜きもりそば(980円)

八ヶ岳西麓の高原は、標高1,000m前後の冷涼な気候。さらに土壌は水はけの良い火山灰地帯なうえに昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長いことからそばの栽培に適しています。そのため八ヶ岳のそばは味が濃く、風味も強いのが特徴です。

「道の駅 信州蔦木宿」では、八ヶ岳産の厳選された石臼挽き地粉を使用。そば殻を外して挽いた"丸抜き"、そば殻を残して挽いた少し黒めの"荒挽き"の2種類から選択できます。それぞれ風味は異なりますが、本格手打ちにより張りのある食感と滑らかなのどごし、深い味わいが楽しめます。

八ヶ岳丸抜きもりそばは白い見た目が特徴。天ぷらの付いた蔦木宿定食も人気がある

長野と山梨の県境、国道20号沿いに位置する「道の駅 信州蔦木宿」には温泉施設・つたの湯が併設されており、そばと温泉がセットで楽しめるのも魅力。真っ赤なルバーブなど高原野菜が豊富に並ぶ直売所も、ぜひのぞいてみてください。

温泉施設「つたの湯」があるのも「道の駅 信州蔦木宿」の魅力。お湯とそばをのんびり堪能できる

温泉施設「つたの湯」があるのも「道の駅 信州蔦木宿」の魅力。お湯とそばをのんびり堪能できる

※価格は全て税込みです。

※記事の情報は2025年11月4日時点のものです。

-

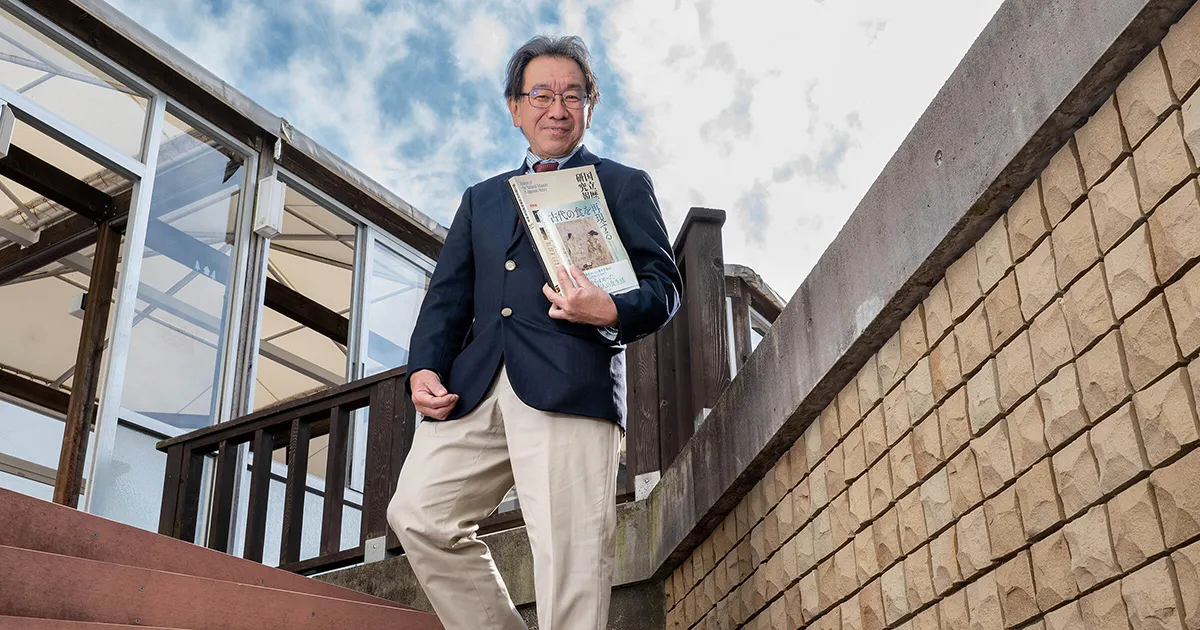

【PROFILE】

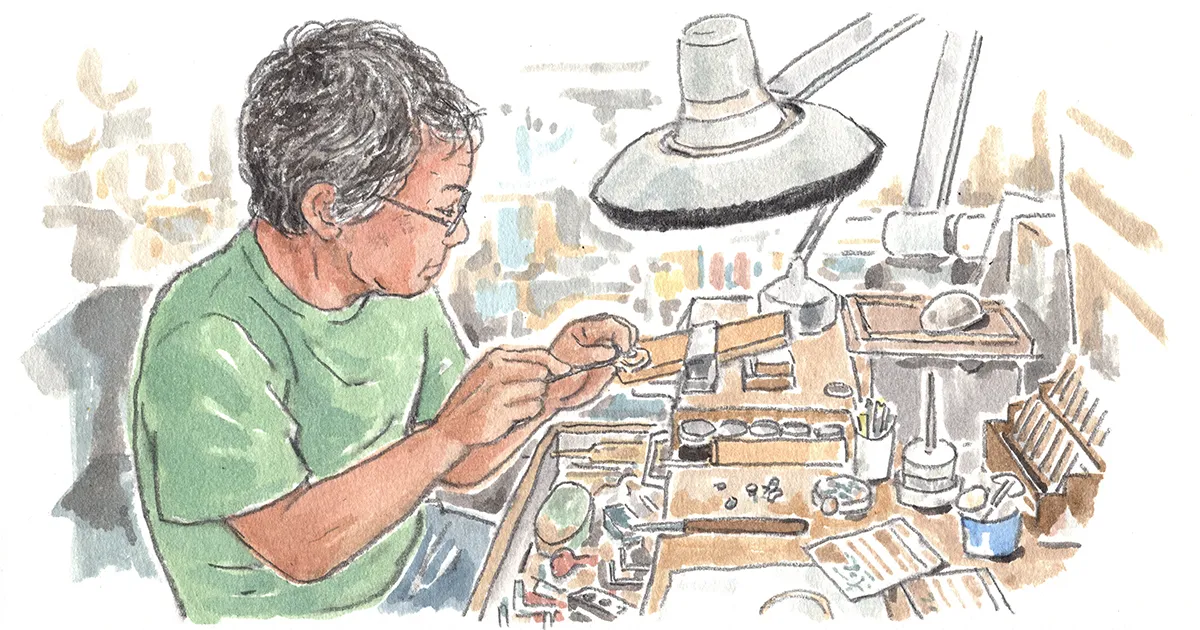

守屋之克(もりや・ゆきかつ)

道の駅キュレーター。地図会社ゼンリン発行の「道の駅旅案内全国地図」の編集長を2006年から2021年まで務め、全国の道の駅の特色や魅力を発信。誌面の編集だけに飽き足らず、プライベートでも愛車の軽キャンピングカーで現地に足を運ぶ。2022年に独立。「道の駅キュレーター」と名乗り、道の駅の専門家としてテレビ、ラジオなど多数のメディアに出演。念願だった全駅走破も果たし、その数は1200駅を超える。

■X(旧Twitter):https://x.com/moriyayukikatsu

■YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5dzBUllIgFMBHVZMn607gQ (道の駅兄弟)

■Stand FM:https://stand.fm/channels/61f11851299c4d500504ac1e (道の駅 for the Day)

RELATED ARTICLESこの記事の関連記事

-

- 甲州市塩山から世界を驚かすワインを! キスヴィンワイナリー醸造責任者、斎藤まゆ氏の挑戦 斎藤まゆさん ワイン醸造家〈インタビュー〉

-

- 富山の郷土料理「昆布締め」|発祥の地で食べる伝統食の今 アクティオノート編集部

-

- 古代食を再現! 誰もやったことのないことを研究したい 三舟隆之さん 東京医療保健大学教授〈インタビュー〉