【連載】食べて、学んで、楽しめる!道の駅

2024.06.18

守屋之克

旅の楽しみを深掘り! 地域文化に触れる道の駅3選

その土地に根付く文化を知ることは、旅の醍醐味のひとつでもあります。道の駅キュレーターの守屋之克(もりや・ゆきかつ)さんに、道の駅の多様な魅力を伝えていただく連載「食べて、学んで、楽しめる!道の駅」。第2回は「地域文化」をテーマに、その土地特有の文化を発信している道の駅をご紹介いただきます。

写真:守屋 之克

ギネス認定の大太鼓を展示する「道の駅たかのす」

「道の駅たかのす」。駅名は他町と合併して北秋田市になる前の旧町名・鷹巣にちなむ

「道の駅たかのす」。駅名は他町と合併して北秋田市になる前の旧町名・鷹巣にちなむ

「バーン! バーン! バーン!」。雷鳴のごとく空気を揺らし、お腹の底まで響く音。目の前には巨大な太鼓。その迫力に五感が圧倒される。そんな大太鼓を間近で体感できるのが、「道の駅たかのす」です。

秋田県北秋田市綴子(つづれこ)地区の綴子神社に伝わる「綴子大太鼓」は、鎌倉時代に始まったとされる伝統行事の例大祭で披露される太鼓で、虫追いや雨乞い、五穀豊穣祈願をするものです。人の背丈よりも遥かに大きな太鼓を打ち鳴らしながら集落を回りますが、祭りの時以外は道の駅たかのすの敷地内にある「大太鼓の館」に展示されています。

1989年にオープンした「大太鼓の館」

1989年にオープンした「大太鼓の館」

館内に入ると、中央のホールに直径3mを超える巨大な大太鼓が数台並んでいます。この中の直径3.71 mのものが「牛の一枚皮を使った世界一の和太鼓」として1989年にギネス世界記録の認定を受けています。実はその後に直径3.8 m、胴の長さ4.52 m、重さ3.5 tというさらに大きな太鼓が制作されましたが、「鏡」と呼ばれるバチで叩く白い部分に皮の縫い目があり、一枚皮で作られていないため、世界記録にはなれませんでした。

綴子大太鼓。太鼓の上に鼓手が乗り、長いバチで叩く様は圧巻。GWやお盆期間、9月第2日曜日に行われる「たかのす太鼓まつり」などで実演を見ることができる

綴子大太鼓。太鼓の上に鼓手が乗り、長いバチで叩く様は圧巻。GWやお盆期間、9月第2日曜日に行われる「たかのす太鼓まつり」などで実演を見ることができる

ぜひとも実際に叩いてみたい! と思いますが、残念ながら大太鼓は叩けません。ただ、館内には映像ホールがあって実際の祭りの様子を味わうことができます。また、世界各国から集められたさまざまな太鼓が展示されていて、こちらの一部は実際に叩くことができます。

世界各地から集められた太鼓が展示してあり、こちらは実際に叩くこともできる。家族連れにも人気

世界各地から集められた太鼓が展示してあり、こちらは実際に叩くこともできる。家族連れにも人気

ただ、どうしても大太鼓を叩いてみたい方は、年に数回、大型連休やお盆期間などに実演も含めて叩かせてもらえるタイミングがあります。私も運良くこの期間に訪問しましたが、通常のものより遥かに長いバチを振るいながら叩く音は、やはり迫力満点! 太古から脈々と続く打楽器のビートは、人の心を揺さぶる何かがあると感じさせてくれます。

鳴りは「ドン!」というより「バン!」に近い

鳴りは「ドン!」というより「バン!」に近い

全国有数の花火大会の迫力を伝える「道の駅ながおか花火館」

「長岡花火ミュージアム」のある「道の駅ながおか花火館」

「長岡花火ミュージアム」のある「道の駅ながおか花火館」

毎年8月2、3日に新潟県長岡市の夜空を彩るのが、日本三大花火のひとつに数えられる「長岡まつり大花火大会(通称:長岡花火)」。直径650mという大輪になる正三尺玉(30号)や、尺玉(10号)が次々に打ち上がる「米百俵花火・尺玉100連発」など、色とりどりの花火が打ち上げられます。期間中は、豪華な花火を一目見ようと全国から非常に多くの観覧者が訪れる、長岡の一大イベントとなっています。

色とりどりの花火が打ち上がる「故郷はひとつ」は、長岡花火の人気プログラム

色とりどりの花火が打ち上がる「故郷はひとつ」は、長岡花火の人気プログラム

そんな市民の誇りでもある長岡花火をテーマにした道の駅が「道の駅ながおか花火館」。オープンは2020年。終戦後の再開以来、コロナ禍で花火大会が初めて中止になった年でした。空襲で焦土と化した長岡の復興の象徴として続いてきた花火が途絶えたことに、地元の落胆も大きかったと思いますが、新たな道の駅の誕生は、明るいニュースとなり長岡の新しい顔になりました。

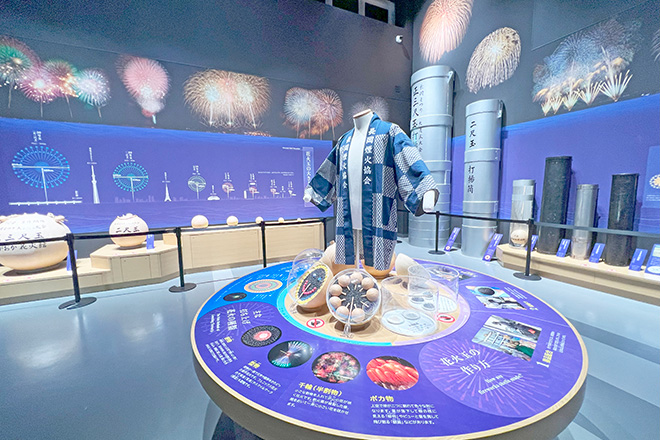

注目は長岡花火を学んで、体感できる「長岡花火ミュージアム」。展示室には長岡花火の歴史や打ち上がる花火の種類、打ち上げに使われる筒や原寸大の花火玉のレプリカなどが展示してあり、その魅力が分かりやすく解説されています。また、幅15m、高さ6mの大ビジョンでは、観覧者の動きに反応して花火を打ち上げるゲームもできます。こういう参加型のコンテンツも堅苦しさを軽減してくれて良いですね。

「長岡花火ミュージアム」には実物大の花火玉のレプリカや中の構造などが分かりやすく展示してある

「長岡花火ミュージアム」には実物大の花火玉のレプリカや中の構造などが分かりやすく展示してある

さらに「ドームシアター」(有料)も設けられていて、プラネタリウムのようにシートを倒して、ドーム状のスクリーンに映し出される大迫力の映像を見上げます。音響も臨場感があり、どの時期に行っても長岡花火が体感できるというのもオススメポイント。1日4回上映されていますが、オープン後、しばらくは連日チケットが完売したというのもうなずけます。

2種類のプログラムが上映される「ドームシアター」(写真提供:道の駅ながおか花火館)

2種類のプログラムが上映される「ドームシアター」(写真提供:道の駅ながおか花火館)

6,000種類を超える地場産品が所狭しと並ぶショップや、10店舗の飲食店が入るフードコートなど道の駅としての魅力にも溢れています。

新潟といえば日本酒。物産施設には利き酒(3杯500円、5杯1,000円)ができるコーナーもある

新潟といえば日本酒。物産施設には利き酒(3杯500円、5杯1,000円)ができるコーナーもある

フードコートにはさまざまな飲食店が入っているので、リピーターにもうれしい(写真提供:道の駅ながおか花火館)

フードコートにはさまざまな飲食店が入っているので、リピーターにもうれしい(写真提供:道の駅ながおか花火館)

江戸時代から続く人形浄瑠璃に触れる「道の駅 清和文楽邑」

「清和文楽館」が中心施設の「道の駅 清和文楽邑」

「清和文楽館」が中心施設の「道の駅 清和文楽邑」

語りをする太夫(たゆう)、三味線、人形が一体となった「人形浄瑠璃文楽」は、2008年にユネスコの無形文化遺産にも指定された伝統芸能です。その歴史は古く、江戸時代にさかのぼります。大阪を中心に数多くの芝居小屋が作られ、お隣の淡路島にも40近い人形座があったとされます。その淡路の人形一座が、興行で熊本県山都(やまと)町の清和(せいわ)地区を訪れたことが「清和文楽」の始まりになりました。

「清和文楽館」で上演される演目のひとつ「雪おんな」(写真提供:熊本県観光連盟)

「清和文楽館」で上演される演目のひとつ「雪おんな」(写真提供:熊本県観光連盟)

清和文楽はいわゆる農村芸能。村人が農作業の合間に覚え、神事に奉納されてきました。そんな伝統芸能を後世に残そうと山都町に作られたのが、1992年に開館した「清和文楽館」。その後、物産館を併設して、2000年に「道の駅 清和文楽邑(せいわぶんらくむら)」として登録されました。「清和文楽館」では、休日などに人形浄瑠璃が上演されています。

人形浄瑠璃が上演されるほか、資料も展示してある「清和文楽館」

人形浄瑠璃が上演されるほか、資料も展示してある「清和文楽館」

「道の駅 清和文楽邑」に併設されている「清和物産館」では山都町の特産品を販売している(左)。食堂で味わえる郷土食・だご汁。だごは団子のことだが、ここでは薄く伸ばしたものが入っている(右)

「道の駅 清和文楽邑」に併設されている「清和物産館」では山都町の特産品を販売している(左)。食堂で味わえる郷土食・だご汁。だごは団子のことだが、ここでは薄く伸ばしたものが入っている(右)

日本の伝統芸能でありながら、人形浄瑠璃を実際に見たことがある人は少ないのではないでしょうか。国内にも常設の上演施設は数えるほどしかなく(そのうちのひとつは兵庫県南あわじ市の「道の駅 福良(ふくら)」にある「淡路人形座」)、演目も江戸時代に作られたものが中心で、ストーリーを理解するのも大変です。加えて、近年は後継者不足の問題も出てきています。

そんな人形浄瑠璃の裾野を広げようと、「清和文楽館」では新たな取り組みも始まっています。人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」とコラボレーションし、新作の演目が作られました。義理人情話の多い人形浄瑠璃だけに、同作でも感動エピソードのひとつである、チョッパーが仲間に加わる話が選ばれ、「超馴鹿船出冬桜(ちょっぱあふなでのふゆざくら)」として上演され、好評を得ました(今後も定期的に上演予定)。

人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」とコラボレーションした人形浄瑠璃の演目「超馴鹿船出冬桜」で実際に登場する人形。©尾田栄一郎/集英社 ©清和文楽新作制作事業実行委員会

人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」とコラボレーションした人形浄瑠璃の演目「超馴鹿船出冬桜」で実際に登場する人形。©尾田栄一郎/集英社 ©清和文楽新作制作事業実行委員会

定期公演の後には実際の人形に触れることができるほか、公演のない日は資料館で人形を間近で見ることができるので、ぜひ訪問して伝統芸能を体感してみてください。

※記事の情報は2024年6月18日時点のものです。

-

【PROFILE】

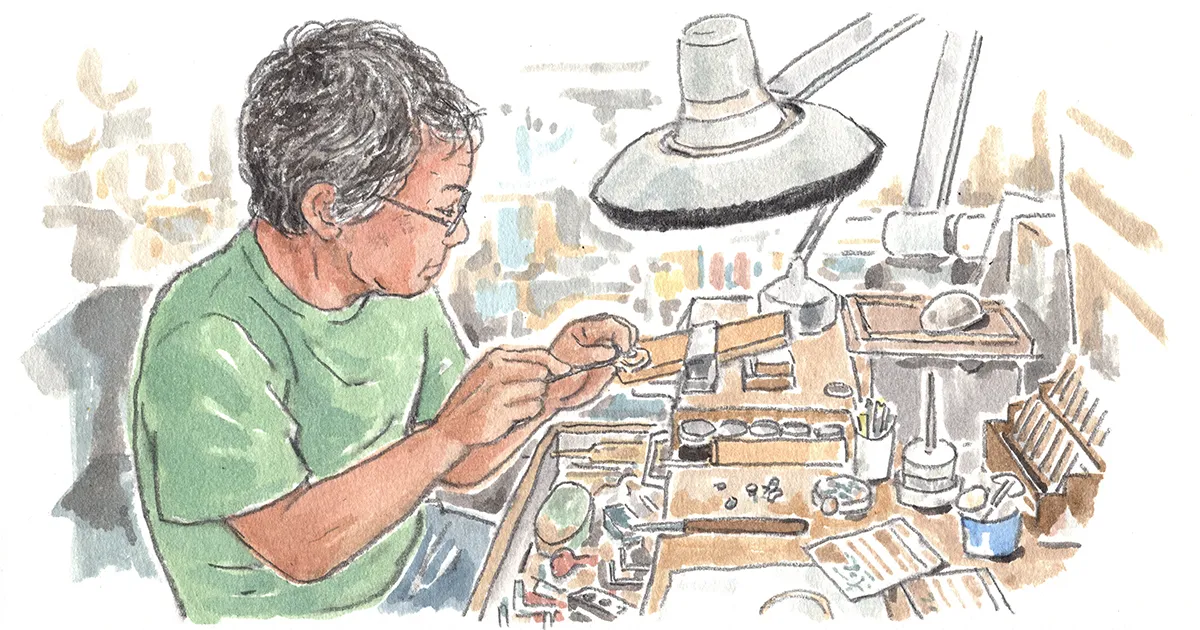

守屋之克(もりや・ゆきかつ)

道の駅キュレーター。地図会社ゼンリン発行の「道の駅旅案内全国地図」の編集長を2006年から2021年まで務め、全国の道の駅の特色や魅力を発信。誌面の編集だけに飽き足らず、プライベートでも愛車の軽キャンピングカーで現地に足を運ぶ。2022年に独立。「道の駅キュレーター」と名乗り、道の駅の専門家としてテレビ、ラジオなど多数のメディアに出演。念願だった全駅走破も果たし、その数は1200駅を超える。

■X(旧Twitter):https://x.com/moriyayukikatsu

■YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5dzBUllIgFMBHVZMn607gQ (道の駅兄弟)

■Stand FM:https://stand.fm/channels/61f11851299c4d500504ac1e (道の駅 for the Day)

RELATED ARTICLESこの記事の関連記事

-

- 秋田の伝統食「いぶりがっこ」を革新|いぶりがっことチーズのオイル漬 アクティオノート編集部

-

- 宮城・七ヶ浜の海苔を世界へ伝えたい! いとこ同士が二人三脚で挑む、未来につなぐ漁業 MINORI 代表 小池勇輝さん プロデューサー 朝倉一紗さん〈インタビュー〉

-

- 125年間この地に伝わる「南部もぐり」を教える唯一の高校【前編】 岩手県立種市高等学校 普通科・海洋開発科〈インタビュー〉

-

- 折り紙も作れる紙漉き職人として、伝統を継いでいきたい。 有澤悠河さん 折り紙作家・紙漉き職人〈インタビュー〉