【連載】創造する人のためのプレイリスト

2025.10.14

ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち

クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、1940年~1942年に生まれた黄金世代のソングライターにフォーカスします。ロジャー・ニコルス、ポール・サイモン、キャロル・キング......。戦後の復興期に育ち、青春を過ごした彼らの時代背景を紐解きつつ、数々の名曲・ヒット曲とその美しきメロディを紹介します。

カバーフォト:池谷 恵司

2025年5月17日、ソングライターのロジャー・ニコルス(またはロジャー・ニコルズ、Roger Nichols)が84歳で永眠しました。彼はミュージシャンとして表舞台で活躍した期間こそ短いものの、カーペンターズをはじめ多くのアーティストに名曲を提供し、1980年代以降にはかつての作品が再評価されるなど、その後のシーンに少なからぬインパクトを残したソングライターでした。

今回、ロジャー・ニコルスの珠玉の作品群と、彼と同じ時代を生きたソングライターの曲を振り返る中で、あることに思い当たりました。1940年生まれのニコルスの同年代には、著名なポピュラー音楽のソングライターが多いこと。とりわけ1940・1941・1942年生まれに「美メロディメーカー」が集中していることです。しかも欧米だけでなく南米にも多い!

今回は、「ソングライター黄金世代」のこの3年間にフォーカスし、アーティストとその名曲を紹介していきます(しかしこの企画、素晴らしい作曲家ぞろいのリストから人を選ぶだけでも大変なのに、各人にいい曲が多すぎてセレクトが難しすぎます!)。筆者なりに時代性の考察もして選びましたので、最後までどうぞお楽しみください。

〈目次〉

ロジャー・ニコルス(1940年生まれ)

ポール・サイモン(1941年生まれ)

ラモント・ドジャー(1941年生まれ)

キャロル・キング(1942年生まれ)

ポール・マッカートニー(1942年生まれ)

ミルトン・ナシメント(1942年生まれ)

ブライアン・ウィルソン(1942年生まれ)

ロジャー・ニコルス(1940年生まれ)

1. カーペンターズ「We've Only Just Begun(邦題:愛のプレリュード)」

まずは、カーペンターズ(Carpenters)が歌ったこの曲「We've Only Just Begun」から。作詞はポール・ウィリアムス(またはポール・ウィリアムズ、Paul Williams)です。元は銀行のテレビCM用につくられた曲で、結婚で新しい人生に踏み出す2人への祝福がコンセプトでした。この曲をたまたま耳にしたリチャード・カーペンターが気に入り、当時、同じレコードレーベル、A&M所属のソングライターチームだったウィリアムスとニコルスにコンタクトを取り、カーペンターズのシングル用にフルバージョンの作曲を依頼したといわれています。

リチャードがアレンジを加え、カレン・カーペンターが歌ったシングル曲は1970年8月にリリースされると、ビルボード・チャートで4週連続2位のビッグヒットとなりました。ニコルスらしいドラマティックで美しい旋律が心に残ります。

ニコルスは米国モンタナ州で生まれ、1960年代半ばにカリフォルニアに移り、音楽活動を本格的にスタートさせました。初めはグループでA&Mからデビューしましたが、ほとんど売れることなく解散。しかし、彼のソングライティングは高く評価され、A&M専属の作曲家として活動しました。

彼の創作活動のピークは、1960年代末から1970年前半までと非常に短い期間でしたが、その間にポール・ウィリアムスとのコンビで珠玉の名曲をいくつも残しています。カーペンターズに書いた「We've Only Just Begun」「Rainy Days and Mondays(邦題:雨の日と月曜日は)」「I Won't Last a Day Without You(邦題:愛は夢の中に)」などのほか、スリー・ドッグ・ナイト、モンキーズ、ポール・アンカといったビッグネームにも多くの名曲を提供しています。

1970年前半のウィリアムスとのコンビ解消後は活動がしばらく停滞しますが、1980年代後半に、かつての彼のグループ「ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ(Roger Nichols & The Small Circle of Friends)」の同名タイトルのファーストアルバム(1968)が日本の音楽マニアの間で再評価され、1987年には日本で世界初のCD化。折からのソフトロックブームを盛り上げる重要作品となり、渋谷系*と呼ばれるムーブメントにも大きな影響を与えました。

* 渋谷系:東京の渋谷および周辺地域の洋楽系レコードショップやライブハウス、クラブを発信源に、1990年代初頭から半ばにかけて若い音楽ファンに広がったオルタナティブ・カルチャーおよびムーブメント。

2. ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ「The Drifter」

後年音楽プロデューサーとして、多くの名作ロックアルバムを世に出すテッド・テンプルマンが在籍したことで知られるバンド、ハーパース・ビザールにニコルスが書いた曲で、前述のファーストアルバムにも収録されました。こちらは約40年の時を経て再結成されたザ・スモール・サークル・オブ・フレンズのオリジナル・メンバーによる2007年の再録音バージョンで、アルバム「Full Circle」に収録。ファーストアルバムの録音よりも円熟味を感じるサウンドになっています。

ロジャー・ニコルスは2025年5月に残念ながら84歳で亡くなりましたが、その直前に彼のソングライティングの歴史をアーカイブするような「ロジャー・ニコルス・ソングブック」が本人公認の日本独自企画で制作され、追悼盤として8月にリリースされました。ニコルス本人も同CDのライナーノーツに、自分を再発見してくれた日本の関係者とファンへ感謝のメッセージを寄稿しています。

【そのほかの1940年生まれのソングライター(順不同)】

スモーキー・ロビンソン、ジョン・レノン、ケニー・ランキン、ヴァン・マッコイ、ジョニー・ナッシュ、フランク・ザッパ、筒美京平ほか

ポール・サイモン(1941年生まれ)

3. ポール・サイモン「Something So Right(邦題:何かがうまく)」

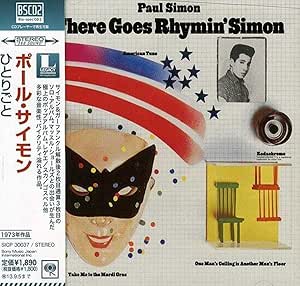

ポール・サイモン(Paul Frederic Simon)に詳しい説明は必要ないでしょう。以前の記事「創造するシニアたち Life starts at 50」でもご紹介しましたが、サイモン&ガーファンクル時代から60年以上のキャリアを通じて活躍するレジェンドです。ここでは、筆者おすすめの1曲「Something So Right」を選びました。ポール・サイモン3作目のソロ・アルバム「There Goes Rhymin' Simon(邦題:ひとりごと) 」(1973)の収録曲です。

物事がうまくいく時ほど過去の失敗や自己不信が顔を出し、「こんなにうまくいっていいのか」と心がざわつく――そんな完璧主義者が陥りがちな感情を、サイモンは繊細なメロディと言葉で描きます。

この曲の録音は1972年にニューヨークで行われ、エンジニア兼共同プロデュースにフィル・ラモーン、キーボードにボブ・ジェームスなど、トップの面々が参加。ストリングス・アレンジはクインシー・ジョーンズが担当し、ガットギターのナイロン弦を爪弾く柔らかな音色が曲の内省的で温かな雰囲気を支えます。リズム面でも、2/4、4/4、そしてブリッジ部分では3/4拍子が交錯し、ジャジーなコード進行とも相まって心理的な揺らぎを音楽的に表現しています。

ラモント・ドジャー(1941年生まれ)

4. ラモンド・ドジャー「Stop! In the Name of Love」

1960年代のモータウン・レーベルの黄金期を支えた作曲チーム「ホランド=ドジャー=ホランド(Holland-Dozier-Holland)」の一員として、ブライアンとエディのホランド兄弟と共に5年ほどの間に10数曲の全米No.1ヒットシングルを送り出した作曲家、ラモント・ドジャー(またはラモン・ドジャー、Lamont Dozier)。デトロイト出身の彼は若くして、モータウン・レーベルの創設者、ベリー・ゴーディに才能を見出され、1962年頃からホランド兄弟と共作を始めます。

1963年にマーサ&ザ・ヴァンデラスの「Heat Wave」で最初の全米No.1ヒットを飛ばした後、マーヴィン・ゲイの「How Sweet It Is (To Be Loved by You)」のほか、モータウン・クラシックスを次々に生み出しますが、彼の功績が最も顕著なのは、ダイアナ・ロスの在籍した3人組ガールズグループ、シュープリームスの数々のヒット曲においてでしょう。

1968年にモータウン・レーベルからの独立後、シンガーソングライターとしても活躍したドジャーは、2016年に自身の代表作を再解釈したセルフカバーアルバム「Reflections of Lamont Dozier」を発表しました。本作にはシュープリームスに提供した「Stop! In The Name of Love」などの名曲が収録されています。原曲のエネルギッシュなサウンドとは異なり、テンポを落とした円熟味あるソウル・アレンジで曲の新たな魅力を発見できます。

【そのほかの1941年生まれのソングライター(順不同)】

ポール・アンカ、モーリス・ホワイト(Earth, Wind & Fire)、ボブ・ディラン、ジョーン・バエズ、アイアート・モレイラ、セルジオ・メンデス、井上大輔、大野雄二ほか

キャロル・キング(1942年生まれ)

5. キャロル・キング「Home Again(邦題:恋の家路)」

さて、1942年は大豊作と言ってもいいほどの超ビッグネームがそろいます。最初は以前の記事「Spring Songs 春に聴きたい、春を感じる曲」でも紹介したキャロル・キング(Carole King)。彼女も説明不要ですね。

名曲が多すぎて迷いますが、ここでは名盤「Tapestry(邦題:つづれおり)」(1971)の4曲目「Home Again」をお聴きください。

人は誰でも人生の節目で孤独を感じ、自分の居場所や"帰属先"を強く意識することがありますが、そうした普遍的とも思える素の感情が、この曲のシンプルな歌詞とメロディに込められていると思います。

ポール・マッカートニー(1942年生まれ)

6. ポール・マッカートニー&ウイングス「Mary Had a Little Lamb(邦題:メアリーの子羊)」

ビッグネームが続きます。ポール・マッカートニー(James Paul McCartney)の隠れた名曲をご紹介しましょう。ポール&リンダ・マッカートニーが作詞作曲し、1972年5月ポール・マッカートニー&ウイングス(Paul McCartney & Wings)名義で発表した「Mary Had a Little Lamb」は、異色のシングル曲。タイトル及び歌詞は19世紀米国の童謡「メリーさんのひつじ」からヒントを得ていますが、「メアリー」には彼らの長女であるメアリーの名前が掛けられています。

この曲はUKチャートでトップ10入りを果たしました。前のシングル曲が政治的という理由によりBBCで放送禁止となった直後のリリースだったため、ポップ・シングルとして童謡に着想を得たマッカートニーの試みは、それ自体がロック界へのアイロニカルな表現とも受け取られたようです。

しかし音楽的には、題材の素朴さを保ちつつ、マッカートニーらしいポップなアレンジが大いに施されています。典型的なコード進行をベースにしながら途中で転調し、ディミニッシュコードを挟むなどして心に映る景色を一変させ、さらにラストではメジャーセブンスで曲に華やかな色彩を加えて終わる。単なる童謡の枠を超えた流麗さを感じさせる名曲だと思います。

ミルトン・ナシメント(1942年生まれ)

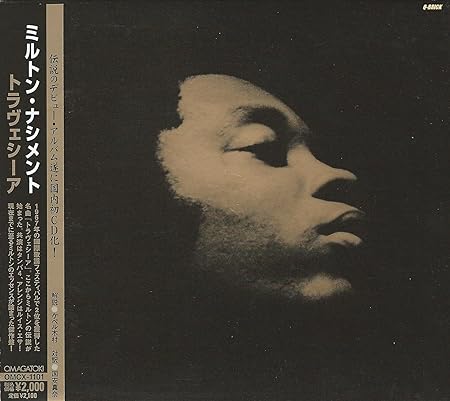

7. ミルトン・ナシメント「Travessia」

1942年は欧米だけでなく、南米、特にブラジルでも著名なシンガーソングライターが多く生まれた年です。以前の記事「2024年 珠玉の来日ライブ特集|ジャズ、R&Bから厳選」でも紹介したジルベルト・ジル、カエターノ・ヴェローゾや、アレンジャーとして米国でも活躍したジャズ・フュージョンの旗手、エウミール・デオダートなど、ブラジル・ポピュラー音楽史における大豊作の年と言えるかもしれません。

中でもミルトン・ナシメント(Milton Nascimento)は、カエターノ・ヴェローゾと並んで長く国際的に活躍するブラジルのシンガーソングライターです。出身はブラジル南東部のミナス・ジェライス州(生まれはリオデジャネイロ市)。その音楽スタイルはジャズ、MPB(ブラジルのポピュラー音楽)、ブラジルの伝統音楽、フォーク、ロックなどを融合させた独特なもので、高音域の透明感と、感情を表現する奥深さを併せ持つ歌声が特長です。「ブラジルの声」の異名を持つミルトンは、ブラジルのみならず世界の音楽ファンに敬愛される存在です。

ミルトンは1970年代初頭に、同じくミナス・ジェライス出身のロー・ボルジェスらの仲間と共に、街角クラブを意味する「クルビ・ダ・エスキーナ(Clube da Esquina)」という音楽ムーブメントを起こし、ブラジル音楽に新たな地平を拓きました。1974年にはウェイン・ショーターのアルバム「Native Dancer」に参加。以降はMPBの枠にとどまらない国際的な活躍を続け、1998年にはアルバム「Nascimento」(1997)でグラミー賞のワールドミュージック部門賞を獲得しています。

80歳を超えた現在はワールドツアーからは引退したものの、エスペランサ・スポルディングと制作したアルバムが大きな話題となりました。

まず聴いてもらいたいのは、1967年にブラジルのリオで開かれた国際歌謡祭で高評価を受け、ミルトンの名を一躍世界に知らしめた出世作「Travessia」です。ここでは、ポルトガル語のオリジナルバージョンを選びました。アレンジはルイス・エサです。

Travessia(トラヴェシア)の意味は"航海"や"横断"といったところでしょうか。フェルナンド・ブランチによる歌詞は「喪失」「再生」「旅立ち」といった普遍的なテーマを描いていますが、ミルトンが歌うと人間の感情の深層に触れるようで、言語や文化を超えて伝わってくるものを感じます。

クラシカルなストリングスとブラジル的な音楽要素が融合した「Travessia」はミルトンの原点であり、彼のその後の音楽的・精神的な長い旅の始まりを象徴する曲です。そして、ブラジル音楽の奥深さに触れる最初の"架け橋"としても最適な1曲でもあると思います(筆者もそうでした)。もしこの曲を聴いて心を動かされたなら、次はアルバム「Clube da Esquina」を体験してほしいと思います。そこには、詩的でかつ革新的な音楽表現とジャンルを超えた音楽世界が広がっています。

【そのほかの1942年生まれのソングライター(順不同)】

カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、エウミール・デオダート、パウリーニョ・ダ・ヴィオラ、レオン・ラッセル、ルー・リード、ジェリー・ガルシア、ジミ・ヘンドリックス、マーティ・バリンほか

ここでちょっと考察。「なぜ1940~1942年がソングライターの黄金世代となったのか?」

さてここで少しブレイクして、これらのソングライターたちが生まれ育った時代や社会的・文化的背景などを筆者なりに考えてみたいと思います。1940年から1942年にこれほど偉大なソングライターたちが誕生したのには何か理由があるのでしょうか?

まず言えるのは、彼らは「第2次世界大戦中に生まれ、復興期に育った子どもたち」だということです。戦争が激化していく1940年代初頭に生まれた彼らは、終戦を経て、戦後の希望と再建期の空気を吸って育ちました。

彼らの少年少女期には戦後の経済成長とともに教育・文化へのアクセスが増え、音楽教育や楽器への接触機会も広がったと思われます。さらに戦後のベビーブームもあり、彼らが10代〜20代になる頃の1950年代後半から1960年代にかけては若者が文化の中心となり始めます。

テレビ、ラジオ、レコードなどのメディアが普及したことで、音楽チャートやラジオ番組の影響力が増し、音楽が日常の一部になっていった時代でもありました。1950年代半ばにはエルヴィス・プレスリーなどのニュー・スターが登場し、ロックンロールやフォークソングが若者の反抗やアイデンティティの表現手段になっていきました。

1940〜42年生まれのソングライターたちは、こうした文化の大きな変革を20代で経験し、価値観が大きく変化する中で、さまざまな新しい音楽をそれまでにない勢いで吸収していったと想像できます。つまり、この世代は、「時代や文化の交差点」にあった人々と言えるのではないでしょうか。だからこそ、彼らの生み出す音楽には、普遍性と革新性が同居した不思議な魅力があるのかもしれません。

生まれ育った文化環境も作風や曲づくりに影響します。例えばロジャー・ニコルスは彼の母親がクラシックのピアニストということもあり、同年代の作家たちのロックンロール感覚よりは、1つ前の時代のティン・パン・アレーの職業作家たちの感覚に影響を受けている気がします。この辺は、ポール・マッカートニーなども同様で、その作風には一世代前のブロードウェイ・ミュージカルや映画音楽の影響が見え隠れします。

ブラジルのカエターノ・ヴェローゾやミルトン・ナシメントは同世代のビートルズの影響を公言しています。ブラジルの大衆音楽と英米のポピュラーミュージックが融合した音楽は、圧政への抵抗の手段となり、深い詩性とメロディを持つ作品を生みました。

今回は1940年から1942年の3年間にフォーカスしました。前後の世代との違いなど、このテーマはもっと深掘りして考えたくなりますが、この辺でエンディングに移りましょう。

ブライアン・ウィルソン(1942年生まれ)

8. ザ・ビーチ・ボーイズ「God Only Knows(邦題:神のみぞ知る)」

2025年6月11日には、ブライアン・ウィルソン(Brian Douglas Wilson)が永遠の眠りにつきました。記事の締めくくりとして、ザ・ビーチ・ボーイズの傑作「Pet Sounds」(1966)から、彼の天才的なメロディセンスが光る名曲中の名曲を聴こうと思います。

さみしい話ですが、この年代のレジェンドたちが次々と旅立っていきます。人の寿命、それは神のみぞ知ることなのかもしれません。しかし、彼らがいなくなった世界にも、彼らのつくった名曲は聴く人の心に生き残っていくでしょうし、また新たな時代の素晴らしいソングライターたちがきっと現れるのだと信じて、最後にこの曲を。「God Only Knows」。

次回のプレイリストもお楽しみに。

※記事の情報は2025年10月14日時点のものです。

-

【PROFILE】

シブヤモトマチ

クリエイティブ・ディレクター、コピーライター。ジャズ、南米、ロックなど音楽は何でも聴きますが、特に新譜に興味あり。音楽が好きな人と音楽の話をするとライフが少し回復します。

RELATED ARTICLESこの記事の関連記事

-

- 創造するシニアたち Life starts at 50 ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

-

- 2024年 珠玉の来日ライブ特集|ジャズ、R&Bから厳選 ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

-

- Spring Songs 春に聴きたい、春を感じる曲 ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

-

- 心浮き立つ! シャッフル名曲選 ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

-

- 「伝統×現代」の接点で、名前を付けられない新しい音楽を創造する人びと ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事

-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄

-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉

-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ

-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉